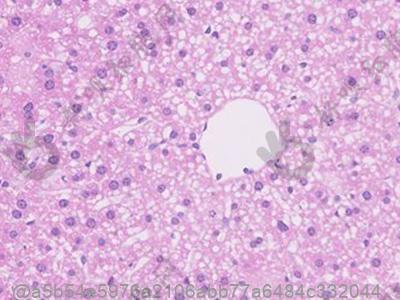

嗜碱性粒细胞是一种白细胞,属于粒细胞的一种,主要在骨髓中成熟并进入血液循环。它们在人体的免疫系统中扮演着重要角色,尤其是在过敏反应和寄生虫感染中发挥着作用。嗜碱性粒细胞的形态特点可以从以下几个方面进行详细描述:

1. 细胞大小与形状

嗜碱性粒细胞的直径通常为12-15微米,略大于淋巴细胞但小于中性粒细胞。其细胞核多呈不规则形或S形,有时可见双叶状,染色质分布较粗。细胞整体形态较为圆润,但在某些情况下,如活化时,细胞形态可能会变得更为不规则。

2. 细胞质特征

嗜碱性粒细胞的细胞质内含有大量嗜碱性颗粒,这些颗粒在普通光学显微镜下呈现为深蓝色至紫色,这是由于颗粒内的物质(主要是组胺、肝素等)对碱性染料有较强的亲和力。细胞质背景相对较少,颜色较淡,与颗粒形成鲜明对比。

3. 颗粒成分

嗜碱性颗粒的主要成分包括:

- 组胺:一种重要的炎症介质,能够引起血管扩张、通透性增加等效应。

- 肝素:一种抗凝血物质,有助于防止血液在微循环中的凝固。

- 嗜酸性粒细胞趋化因子:能够吸引嗜酸性粒细胞向炎症部位聚集。

- 其他生物活性物质:如白三烯等,参与炎症反应的调节。

4. 功能相关结构

嗜碱性粒细胞除了上述的形态特征外,还具有一些与其功能密切相关的结构特点:

- 细胞膜:富含多种受体,如FcεRI(IgE的高亲和力受体),能够识别并结合IgE抗体,从而介导过敏反应。

- 细胞骨架:由微丝、微管等组成,支持细胞的运动和变形能力,有助于细胞在组织间的迁移。

- 溶酶体:虽然数量较少,但含有多种水解酶,可能参与细胞内外物质的分解过程。

5. 生理与病理状态下的变化

在正常生理状态下,嗜碱性粒细胞在血液中的比例较低,约占白细胞总数的0.5%-1%。然而,在某些病理条件下,如过敏性疾病、寄生虫感染等,嗜碱性粒细胞的数量和活性均会显著增加。此时,细胞的形态也可能发生变化,如细胞体积增大、颗粒增多且更易脱颗粒等。

6. 与其他细胞的比较

与中性粒细胞相比,嗜碱性粒细胞的细胞核更加不规则,细胞质中的颗粒更大且颜色更深。与嗜酸性粒细胞相比,嗜碱性粒细胞的颗粒颜色更蓝,而嗜酸性粒细胞的颗粒则呈现为红色或橙色。

嗜碱性粒细胞作为一种重要的免疫细胞,其独特的形态特点不仅反映了其生物学功能,也为临床诊断和研究提供了重要的参考依据。通过对嗜碱性粒细胞的深入研究,可以更好地理解其在免疫反应中的作用机制,为相关疾病的预防和治疗提供新的思路。

扩展阅读

相关阅读

- 2024-07-22

- 2024-08-01

- 2024-06-24

- 2024-06-24

- 2024-12-18

- 2024-07-19

- 2024-06-16

- 2024-06-19

- 2024-06-24

- 2024-07-03

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。

免责声明:本站上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

一路同行

共享百龄

细胞知识

科普问答

免费咨询

方便快捷

免费咨询,获取干细胞治疗方案,祝您百龄!